”ホワイトヘッド魚雷なしには、潜水艦は精々面白いオモチャ止まりだったろう”

イギリスの海軍軍人ヘンリー・ジョン・メイは20世紀初頭にこう語った。内燃機関とバッテリーを併用する近代的な潜水艦は1900年頃には既に完成していて、アメリカやイギリスなどの海軍は潜水艦を就役させ始めていたが、大砲に頼らず大型の船に有効打を与えられる魚雷がなかったならその価値は相当低くなっていたことだろう。

実際、潜水艦から発射できる巡航ミサイルが登場する20世紀中盤になるまで潜水艦の戦闘は魚雷が軸であった。ミサイルが普及して久しい今日でも対潜戦闘において魚雷はまだまだ使われている。

魚雷の存在が潜水艦の価値を引き上げ、また潜水艦の発展が魚雷の発展を促すという、ひとつの循環があったとも言える。では、その起点となった魚雷は、いつ作られたのだろうか。

魚雷の発明

魚雷が発明されたのは1860年代のことだった。

オーストリア=ハンガリー帝国の街フィウメ(現在のクロアチア領リエカ)に住んでいたイギリス人技術者ロバート・ホワイトヘッドは1864年、退役軍人のジョヴァンニ・ルピスから、ある兵器のアイデアについて意見を求められた。このロバート・ホワイトヘッドこそ魚雷の発明者であり、冒頭の引用に出てきたホワイトヘッド魚雷とは彼の製造した一連の魚雷の名称である。

ルピスの持ちこんだアイデアとは、爆弾を搭載し有線で遠隔操作できる船であった。ホワイトヘッドはこのアイデアをさらに発展させ、水面下を直進する「泳ぐ爆弾」の着想に至る。

その後彼は2年かけて試作品を完成させた。最初の試作魚雷は圧縮空気を動力に用い、6.5ノット(およそ時速12キロ)で200ヤード(およそ180メートル)を走ったという。

彼の発明した新兵器についてオーストリア海軍はすでに噂を聞きつけており、1866年12月、試作品のテストを行った。

テストは成功したが、ここである課題が浮き彫りになった。それは深度調節の問題で、走行する魚雷が設定深度に留まらず大きな上下動を繰り返すのだ。この問題の解決にホワイトヘッドはさらに2年を費やし、ついに彼が「The Secret」(秘密の装置)と呼んだ機構を組み込むことで解決に至る。

彼の“秘密”とは何だったのだろう?

秘密の装置

そもそもの問題は深度調節機構の構造に根ざしていた。

彼は最初、水圧を感知する装置と昇降用の舵を直結させていた。水深と水圧は比例して変化するため、設定深度より魚雷が浅ければ舵は下に切られて沈み、深ければ舵が上に切られて浮上する。しかしこの方式では「行きすぎ」が起きた。

例えば設定深度より浅い場所を走った場合、魚雷は舵を下に深く切って沈んでいく。この方式では魚雷の初期深度と設定深度の差が大きい場合、急激に潜行する魚雷は設定深度に着いてもまだ潜行する方向へ傾いている。そうして設定深度より魚雷が深くに行ってから舵を上に切ってもある程度余計に沈んでいるため、また浮上するのだが、そこでも浮かびすぎてしまい、また遅れて潜行を始め……という風にして上下動が続いてしまうのだ。

これを解決した秘密は振り子だった。水圧感知版に加え、彼は振り子も操舵機構に噛ませたのだ。

水圧を感知して舵を切るところまでは同じだが、この改良型では潜行・浮上の際に魚雷本体の傾きが大きくなると、振り子が重力に引かれて下に振れる。振り子が下に振れると潜行・浮上いずれの場合も舵が水平に戻るように動くため、魚雷の傾き=深度変化の速度が一定以下に抑えられ、「行きすぎ」を防ぐのだ。

事実、これで深度の安定性は大きく向上した。魚雷黎明期の発明でありながらこの機構の完成度は高く、第二次世界大戦に至るまで魚雷の深度調節に使われることとなる。

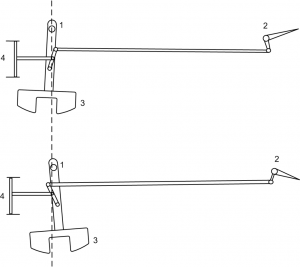

(深度調節装置の模式図―Wikipedia:Pendulum-and-hydrostat control)

左側の板で水圧を、下部の振り子で魚雷の傾きを感知して右側の舵を操作する。上の図が設定深度より深い場合で、下の図が浅い場合。

こうしてホワイトヘッド魚雷は世に送り出され、1869年にはオーストリア、翌1870年にはイギリスが製造権を購入する。

その後数年の間にドイツ、フランス、ロシアを含む各国の海軍はこぞってホワイトヘッド魚雷を購入。後には製造権を購入する国や、ホワイトヘッド魚雷のコピー品も登場した。この躍進の裏にはイギリスに対抗しようという各国の思惑が透けて見える。

他国に先駆けて産業革命を成し遂げたイギリスは、工業化が世界に広まりつつあった当時にあってもまだ経済的・軍事的に圧倒的な大国であった。莫大な利益を生む海外植民地の支配には相応の規模の海軍が必須であり、持ち前の経済力に裏付けられたイギリスの海軍力は周辺国にとって脅威そのものだった。

そのイギリスが新兵器に目を留めた。まだまだその能力は未知数ながら、ただでさえ強いイギリスに海軍力でさらに水をあけられるわけにはいかぬとばかり各国が魚雷を買い求めただろうことは想像に難くない。