光学迷彩の欠点

メタマテリアルの避けられない欠点として、光の位相差の発生があります。

位相とは、いわば光の「遅れ」のこと。

光源から同じ距離にある壁にライトを照らしたと想像してください。その中間地点にメタマテリアルでできた「透明マント」を置いたとします。

マントを通る光は、いわば障害物を避けて迂回するように屈折します。そこを通った光はそうでない光に比べ、迂回した分壁に到着するのが遅れてしまいます。位相差とは、いわばこのタイミングのずれ。

位相差があれば普通の目で見ても違和感が生じる場合がありますし、それを検出するセンサーを通せばどこに隠れているかがわかってしまいます。

音でイメージすると少し分かりやすいかもしれません。聞こえる音は同じでも、それが少しだけズレていると違和感を感じます。人間が聞いて違和感がなくとも、機械を使えば一目瞭然というわけです。

これでは完璧な透明マントなど実現できない、そう考えた研究者は、新たにSpectral Cloakingという手法を提唱し始めました。

Spectral Cloakingの考え方

ものが見えるのは、物体に反射あるいは透過した光が目に入るから。

物体に光が当たると、特定の波長の光が吸収されます。ものを照らす光と、ものに吸収されずに残った光は波長のパターンが異なり、人間はそれを色の違いとして認識します。

それなら、隠したいものが吸収する波長の光がなければ周囲との色の違いはなくなって見えなくなる、というのがSpectral Cloakingの発想です。

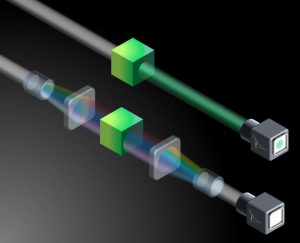

Spectral Cloakingの仕組みを図で表すとこうなります。

(出典:Photonics Media)

左奥から照らされた白い光は緑色のブロックに当たり、一部の波長帯が吸収されます。残った緑色の光を捉えたセンサーは、光の色を緑色と判定しています。

下側の図がSpectral Cloakingを使ったもの。光源とセンサーの間にあるのは、光の波長を操作するためのデバイスです。

まず左側のデバイスで入射してくる光の波長を操作し、白い光の中から緑色のブロックに吸収される波長帯の光を取り除きます。

すると光はブロックになんの作用もせず、ガラスを通り抜けるように素通りしてしまいます。素通りした光は反対側のデバイスへ。これは最初のデバイスと反対の操作、つまり光をもとに戻す操作を行います。

ここから出た光は最初の白い光と全く同じ。あたかも間にある緑色のブロックを素通りしたかのように、センサーは光の色を白と判定しています。

この技術は開発されて以来研究が進められ、2020年代に入ってからは、意外なものを隠すために応用しようという企業が現れました。それは光ファイバーで送信される情報です。

光ファイバーは透明な細い線の中に光を通すことで情報を送信します。その性質上、特殊な機器を使うことで外からその光を読み取り、情報を盗み出すことができるといわれています。

現に2013年時点で、海底光ファイバーケーブルから米英の諜報機関が情報を盗み出しているという報告が上がっています。このほか2017年の報告書でも、海底光ケーブルからの情報取得あるいはケーブル自体の破壊を行える潜水艇をロシアが運用していることが示唆されています。

Spectral Cloakingの技術を使えば、特定の色の光を隠すようなことが可能です。光ファイバー内を通る光を外から見えないように隠すことができれば、セキュリティ性を高められるというわけなのです。

まとめ

古くからファンタジーやSFの題材となっていた透明マント。しかしその科学的アプローチは、ごく最近ようやく始まったばかりなのです。

メタマテリアル研究からSpectral Cloakingへ、まだまだ発展の可能性を秘めた興味深い分野ですね。