潜水艦と聞くと皆さんは何を想像しますか?

水中に潜り息を潜め、誰にも知られずに一撃必殺の魚雷を発射するカッコ良い忍者のような存在だと思うでしょうか?

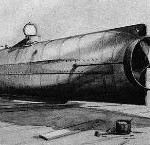

流線型の美しい船体が静かに海に潜るその姿は、確かに外から見るとカッコ良いかもしれません。ですが、その中での生活はみなさんが思うほど格好の良いものではありません。昔に比べれば随分良くなりましたが、潜水艦乗りの生活と言うのは本当に過酷なのです。

潜水艦と聞くと皆さんは何を想像しますか?

水中に潜り息を潜め、誰にも知られずに一撃必殺の魚雷を発射するカッコ良い忍者のような存在だと思うでしょうか?

流線型の美しい船体が静かに海に潜るその姿は、確かに外から見るとカッコ良いかもしれません。ですが、その中での生活はみなさんが思うほど格好の良いものではありません。昔に比べれば随分良くなりましたが、潜水艦乗りの生活と言うのは本当に過酷なのです。

前編では乾燥の理由について触れていきましたが、後編の本記事はでは加湿機についてご説明していきたいと思います。

加湿機には、大きく分けてスチーム(蒸気)式、気化式、超音波式、ハイブリッド式が存在しています。ハイブリッド式は気化式とスチーム式の複合方式なので、事実上原理的には三種類と言えます。問題は、方式によって加湿の原理が異なり、利点や欠点が存在することです。

これらを理解して、自分のニーズにあった加湿機を選べると良いですね。

先日、暖房機器の仕組みについてご紹介させて頂きましたが、冬の暖房機器とセットになりやすいのが加湿器。

外に出ると唇がひび割れ、部屋で暖房をつければ喉がガラガラする。

これは全て、肌や喉の水分が不足して起こる現象です。それを予防するには、肌や空気の水分量を増やして保持する必要があります。そこで登場するのがクリームや加湿機。クリームは揮発しにくい油分で肌を覆うことによって肌の水分を保持しますが、加湿機はどうなっているのでしょう?

一口に加湿機と言っても千差万別。冬に苦しむ乾燥の仕組みや加湿機の仕組みと合わせて、ご説明していきます。

さて、暖房機器の紹介シリーズも最後になります。対流・温風式、輻射方式に続き、最後は伝導式です。

と言っても難しいことは無く、熱源に直接触るか体のすぐ側にまで近づけて体を暖めるかのどちらかです。今までご紹介してきた暖房機器とは違い、これからご紹介する機器(製品)は厳密には「暖房」の定義には当てはまらないものも多いのですが、体を暖めると言う一つの同じ目的で作られた製品ですので、各種製品の原理や仕組みについて簡単にご説明させて頂きたいと思います。

暖房機器の動作原理によって暖め方や使い方が異なって来るというのは、前回の記事でご説明しました。

そして、前回は特に「空気の流れ」を利用した暖房機器にフォーカスしてみましたが、空気を暖める暖房機器と言うのは比較的イメージが掴み易かったのではないかと思います。しかし、今回は輻射熱・・・電磁波や光(光も電磁波の一種ですが・・・)を利用した暖房機器に焦点を当ててみたいと思います。

分かりやすいようで分かりにくいのが輻射熱。各製品ごとの特徴やメリット・デメリットと共にご説明していきたいと思います。

寒い季節がやってまいりました。

皆さん、家で何らかの暖房器具を使っているかと思います。もしかしたら、新しい暖房機器の購入を考えているかもしれません。そんな時に気になるのは暖房効率や電気代ですね。ところが、技術の進歩によって同じストーブでも「電気ストーブ」と「石油ストーブ」に分かれていて、同じ電気ストーブでも「カーボンヒーター」や「ハロゲンヒーター」などでどんどん枝分かれしています。ストーブだけでこれですので、ファンヒーターなどは更に沢山あります。

そこで本記事では、何がどんな特徴を持っていて、どんな原理で部屋や人を暖めているのかについて簡単にご説明していきたいと思います。

自分と同じ部屋の中に透明人間がいる。

そいつは刃物を持って息を潜め、自分を刺そうと狙っている。部屋のどこにいるか、もしかしたら部屋にいないのかもしれないが、目に見えないのでそれさえわからない。

目はあてにならず、こっそり動くそいつの位置を探るのは、物音に頼るしかない――。

想像すると気味の悪い話だが、こんなことはフィクションでしかありえない。普通ならば空想するのもばからしい、古くさいSF話といえる。

しかし海の戦場にはまさにこの透明人間が存在する。潜水艦だ。

海に潜って目に見えない潜水艦はステルス性を第一に行動し、そのステルス性はさまざまなアドバンテージを潜水艦にもたらす。

そうりゅう型潜水艦のAIP(非大気依存)推進機関には、スターリングエンジンと呼ばれる珍しいエンジンが発電機として搭載されています。

このエンジンは非常に燃費が良く、省エネで排気ガスも少ないエコロジーなエンジンとして近年注目され始めています。しかしその反面、パワー不足やエンジンの大型化などの問題を抱えており、未だに広く普及していません。

そうりゅう型潜水艦でも当初は燃料電池を搭載しようとしていたほどで、スターリングエンジンの採用はある意味仕方なく搭載しただけに過ぎませんでした。現場でもやたら場所を取る割には出力が出ないので使い勝手が悪いと言う不平も上がっているとか。

日本の自動車には燃料電池を搭載している車が既に存在し、ドイツの潜水艦でも燃料電池が採用されています。日本の潜水艦にも搭載できそうなものですが、では何故そうりゅう型には燃料電池ではなくスターリングエンジンが搭載されたのでしょうか?

そうりゅう型潜水艦が世界最高峰の通常動力型(原子力ではない)潜水艦として話題になっているが、その性能というのはどれほどのものなのだろう?

海自の潜水艦はその存在の重要性の割には、イージス艦や空母などの影に隠れイマイチ存在感がない。潜水艦なので海で存在感が全くないのは構わないのだが、陸の上・・・ひいては国民の心の中にも存在感が無いのは残念なことだったりする。

海自と言えば「イージス艦」ですが、そもそもイージス艦と言うのは米国が開発したシステムを使わせてもらっているだけで日本独自の兵器ではありません。しかし、海自のそうりゅう型は日本の技術を結集させた紛れも無く日本独自の最新兵器です。

本記事では、海上では最強のイージス艦ですら恐れる海自の最新型潜水艦について説明していきます。

彗星探査機ロゼッタが2014年8月、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星にランデブーし、周囲を集会しながら調査を行い、11月12日着陸機フィラエを投下しました。

フィラエは3度大きくバウンドして着陸地点を大きく逸れた後、傾斜の強く太陽の当たらない地形に斜めに着陸する形になりました。そして、機体をきちんと固定できない上、太陽が当たらず充電がままならないままでミッションに挑むこととなります。

短い時間ながらも限界までフィラエは調査を続けますが、最終的に休眠状態に入ることになります。そんな過酷な状況でミッションに挑むことになったフィラエですが、結局のところミッションは成功したのでしょうか?