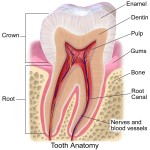

人は毎日当たり前の様に、何の疑いもなく食べ物を口の中に入れています。口の中に入った食べ物は口で細かく噛み砕かれ、唾液に混ぜて緩やかになったところで食道に流されます。

では、口の中にはどのような器官があって、そこで何が起きるかご存じですか?多分、子供でも知っているでしょう。歯があって、舌があって、唾液腺から唾液が出る。その通りです。しかし、案外知っている様で知らない事も沢山あるもの。

虫歯は何故起こるのか、唾液にはどんな機能があるのか。また、昔から「ご飯はよく噛んで食べなさい」と言われますが、お米の様な柔らかいものを何故何度も噛まなければいけないでしょう?

知っているようで知らない歯について、本記事で簡単にご説明していきます。