皆さんは、電池と言われて何を思い浮かべるでしょうか?

単3電池?スマホのバッテリー?それとも太陽パネル?

どれも電池で間違いありません。しかし、その原理は電池の種類によって大きく異なっています。

本記事では、今私達の世界に存在する様々な電池についてご説明していきたいと思います。

2015年3月末。インド政府が海上自衛隊のUS-2飛行艇の購入を検討している事が報道されました。そうりゅう型潜水艦に続く兵器輸出に繋がると話題になっていますが、多くの人々にとってこの「US-2飛行艇」の存在は寝耳に水だったようです。

潜水艦の知名度に対して、飛行艇は無名も無名。さらに、世界大戦の際には世界中で飛び回っていた軍用飛行艇も、今では日本・カナダ・ロシアでしか製造していていないマイナーな機体となっています。

しかし、実はこの飛行艇。日本は太平洋戦争の際にも世界最高の機体を作っており、飛行艇の技術は日本が世界一とも言える分野だったのです。本記事では、「US-2」と大戦時の飛行艇「二式飛行艇(大艇)」について簡単にご説明していきたいと思います。

いずも型護衛艦1番艦「いずも」が、2015年3月25日に竣工しました。海自最大の護衛艦であり、多数のヘリコプターを搭載可能です。

いずれ日本の護衛艦隊に組み込まれ、対潜任務の中核を成す護衛艦と期待されていますが、国内外で「あれは空母じゃないのか?」と話題になっています。平和憲法を有する日本が、他国を攻撃するための空母などもってはいけない。そんな中で、空母を作ったとしたら大きな批判対象となるでしょう。

しかし、いずも型護衛艦はいくつかの点で明確に空母とは違う点があるのです。いずも型の任務や性能についてご説明しながら、簡単に解説していきましょう。

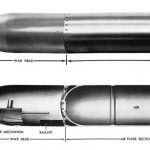

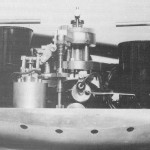

魚雷の深度調節装置の不具合に始まり、ようやくそれが治ったと思えば磁気信管の不具合。終いには、磁気信管の不具合が治らないからと、磁気信管の使用を禁止して接触信管(衝突時に爆発する信管)に変更する始末。

接触信管は古い魚雷でも使われていた信管で、問題なく動いていた装置。最新の技術を使っている複雑な磁気信管とは違って、信頼性も高いはずだったのだが・・・米軍の潜水艦乗りは、予想外の自体に遭遇する事になる。

深度調節装置の不具合で、深く潜り過ぎて爆発しなくなっていた米潜水艦の魚雷。潜水艦乗り達が魚雷の不具合を証明するために、様々な苦労をした末にようやく不具合が修正された。

しかし、米潜水艦の魚雷不具合問題はまだ終わっていなかった。