※本記事は「はやぶさ2」の解説(前編):ミッション工程一覧と打ち上げから小惑星接近までのハイテク装備の後編にあたる記事です。

はやぶさ2が小惑星に接近するにあたり、圧倒的な燃費を誇るイオンエンジンとイージス艦にも使われるような最新のアレイアンテナを搭載している事は先の記事でご説明しました。

本記事では、小惑星にたどり着き、サンプル採取するまでのハイテク装備についてご紹介します。世界最先端の小惑星探査機であるはやぶさ2には、一体どのような装備が搭載されているのでしょうか?

※本記事は「はやぶさ2」の解説(前編):ミッション工程一覧と打ち上げから小惑星接近までのハイテク装備の後編にあたる記事です。

はやぶさ2が小惑星に接近するにあたり、圧倒的な燃費を誇るイオンエンジンとイージス艦にも使われるような最新のアレイアンテナを搭載している事は先の記事でご説明しました。

本記事では、小惑星にたどり着き、サンプル採取するまでのハイテク装備についてご紹介します。世界最先端の小惑星探査機であるはやぶさ2には、一体どのような装備が搭載されているのでしょうか?

いよいよ、2014年11月30日12月1日以降の打ち上げに延期の「はやぶさ2」の打ち上げが近づいて来ました。

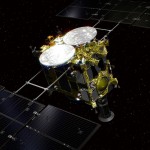

「はやぶさ2」は「はやぶさ」の基本機能を踏襲しながらも、様々な面でアップデートが施されています。世界初の新機能なども追加されており、最先端の高性能小惑星探査機といえます。

その基本ミッションは、小惑星を近距離で撮影しつつ小惑星に着陸、サンプルを回収した上で地球に持ち帰る事。前回のはやぶさのミッションでは、多数のトラブルに見まわれながらも、何とか世界初のサンプル採取に成功しました。

今回の「はやぶさ2」の目標は「1999JU3」と言う小惑星ですが、どのような過程でミッションに望み、さらに各ミッション毎にどのような機器を使っていくのかに吐いて解説を行っていきます。

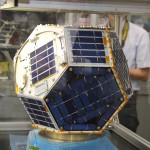

2014年11月30日12月1日以降の打ち上げに延期のはやぶさ2と一緒に、DESPATCHという「芸術衛星」が打ち上げられるのはご存じですか?

「DESPATCH」は多摩美術大学と東京大学が共同で研究しているARTSATプロジェクトの二号機で、一号機の「INVADER」は今年二月に打ち上げられて9月に地球の大気圏に突入して燃え尽きました。

今回のDESPATCHは、はやぶさ2と共に地球から大きく離れた深宇宙へと飛んでいきますが、共に打ち上げられる予定のPROCYONやしんえん2とは違い、この機体は所謂「宇宙開発」のための衛星ではありません。

一体、深宇宙彫刻DESPATCHとはどういったものなのでしょう?

2014年11月30日12月1日以降の打ち上げに延期のはやぶさ2には、一緒に深宇宙を目指す仲間がいます。

「しんえん2」「PROCYON(プロキオン)」 「DESPATCH」の三機がH-IIAの余剰重量分に積まれる事が決まり、合計4機の衛星がH-IIAによって宇宙に向かって打ち上げられることとなりました。

目的地は別ではあるけれども、途中までの道のりは一緒です。

本記事ではその三機の内、「PROCYON(プロキオン)」 について扱います。

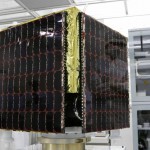

2014年11月30日12月1日以降の打ち上げに延期のはやぶさ2。H-IIAロケットによって打ち上げられる予定だが、実ははやぶさ2を搭載するH-IIAロケットには若干の余剰スペース(余剰重量)が存在していた。

外宇宙を目指すための軌道にH-IIAロケットを載せる場合、最大2500kg程度の積み荷が限界とされおり、やはぶさ2の重量は600kgで耐衝撃用の支持材などを合わせても若干の余裕があった。そこで3機の人工衛星が選定され、はやぶさ2と共に外宇宙を目指す事が決まった。

「しんえん2」「PROCYON(プロキオン)」 「DESPATCH」の三機の内、本記事ではしんえん2について扱う。

オーストラリアが日本の潜水艦を買うかもしれないとにわかに話題になっている。実現すれば、戦後初の本格的な完成品の兵器輸出となる。今まで部品や技術の提供はあっても、こう言った完成品の輸出契約は結ばれてこなかったからだ。

しかし、日本国内からは独自技術の機密が外部に漏れる可能性を考えて懸念の声が上がり、豪州国内では国内の防衛産業の雇用が失われると強い批判が上がっている。代替案として考えられているのは、欧州の潜水艦を自国でライセンス生産すると言うもので、自国生産であれば国内の雇用が保たれる。

それでも豪州政府は日本のそうりゅう型潜水艦を輸入するのが最善だと考えているようだ。何故、オーストラリアは自国の産業を犠牲にしてまで日本のそうりゅうに拘るのだろうか?

日本には打ち上げロケットが三種類あるのをご存知だろうか?

H-IIAロケット、H-IIBロケット、そしてイプシロンロケット。

最も頻繁に打ち上げられているロケットはH-IIAロケットだが、時折H-IIBロケットの発射も耳にする。去年の9月にはイプシロンロケットの発射が何度も延期された末に成功したというのも話題になった。そこで、少し疑問に思うかもしれない。

「あれ? こないだ最新のロケット打ち上げていたけど、まだ古いロケット使っているの?」

実を言うと、この三種類のロケットは全て性質・目的の異なる別々のロケットで、様々な目的に合わせて使い分けられている。

マタハラが起きる原因の一つに、企業の生産性重視の考え方がありました。

これはどんな企業にも起こりえる事です。しかし、もう一つ忘れては行けない重要な問題があります。

それが社会的・文化的側面の問題です。

「男は外で働き、女は家庭を守るべき」

この考え方は今でも日本人の半数がこの考えを持っています。特に子供が生まれる場合にはこの考え方が顕著に現れ、子供が生まれて家庭を作るのであれば、会社を辞めるべきだということで退職を強要されてしまうのです。

マタニティ・ハラスメントが何故起こるのかについて詳しく迫っていく中で、特集(その1)ではマタハラで良く問題になる事例や法律について簡単にご説明しましたが、マタハラが起こる理由を知る上で最も考えなければいけないのが、企業側の視点です。

何故、企業は妊婦を差別するような扱いをするのでしょうか?

大きく分けると、「生産性の低下」や「古い社会慣習」がマタハラの大きな原因になっていますが、特集(その2)の本記事では、男性視点で労働を考え、生産性のみを優先させるが故にマタハラを常習化させる企業の特徴について触れてみます。

マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略。

マタニティというのは妊娠や母性を意味する単語で、マタハラは妊婦や妊娠を理由にした嫌がらせ行為を意味している。

性的な嫌がらせであるセクハラや権力を使ったパワハラと合わせ、日本が抱える三大ハラスメントの一翼とされている。しかし、セクハラやパワハラと違ってそれを受ける人の幅や時期が極めて狭く、慣習的なものもしっかりと根付いてしまっていたため、今までは殆ど泣き寝入りするしかなかった状況でした。

しかし、近年マタハラによる訴訟などが頻発するようになり、社会的にも注目を集めるようになります。一見、これは女性(しかも妊婦)と会社の間だけの問題であると考えがちですが、これは今の日本が抱える少子化問題や劣悪な労働環境の問題を密接に関わっています。

その1では、良くある事例とそれが有する問題点について挙げて行きたいと思います。