ロッキード・マーチン社が、今後30年かかると言われていた核融合発電をあと10年で実用化出来ると宣言した。

これが本当であれば驚くべき技術革新が生まれる事になる。核融合発電は、日本とアメリカの研究機関が中心となってリードしてきた技術だが、米国の防衛企業が大きくリードした。

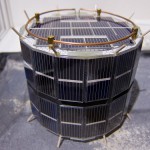

核融合発電の方式は、トカマク型・ヘリカル型・磁気ミラー型・レーザー型などが中心であり、日米欧の研究機関が様々な方式を使って核融合発電を研究している。今回のロッキード社の小型核融合では、磁気ミラー型をベースにしたものが用いられている。